La sindrome di Cushing è una patologia in cui si verifica un aumento della produzione dell’ormone adrenocorticotropo, con conseguente incremento dei livelli di cortisolo nell’organismo.

Si presenta con sintomi e segni peculiari, tra cui:

- facies lunare;

- gibbo di bufalo;

- astenia muscolare;

- cute atrofica.

La Sindrome di Cushing

La sindrome di Cushing è la conseguenza di cortisolo alto, indipendemente dalla causa che genera questo aumento.

Si verificano, dunque, una serie di segni e sintomi caratteristici, per cui è necessario in primo luogo identificare il motivo dell’aumento di produzione del cortisolo.

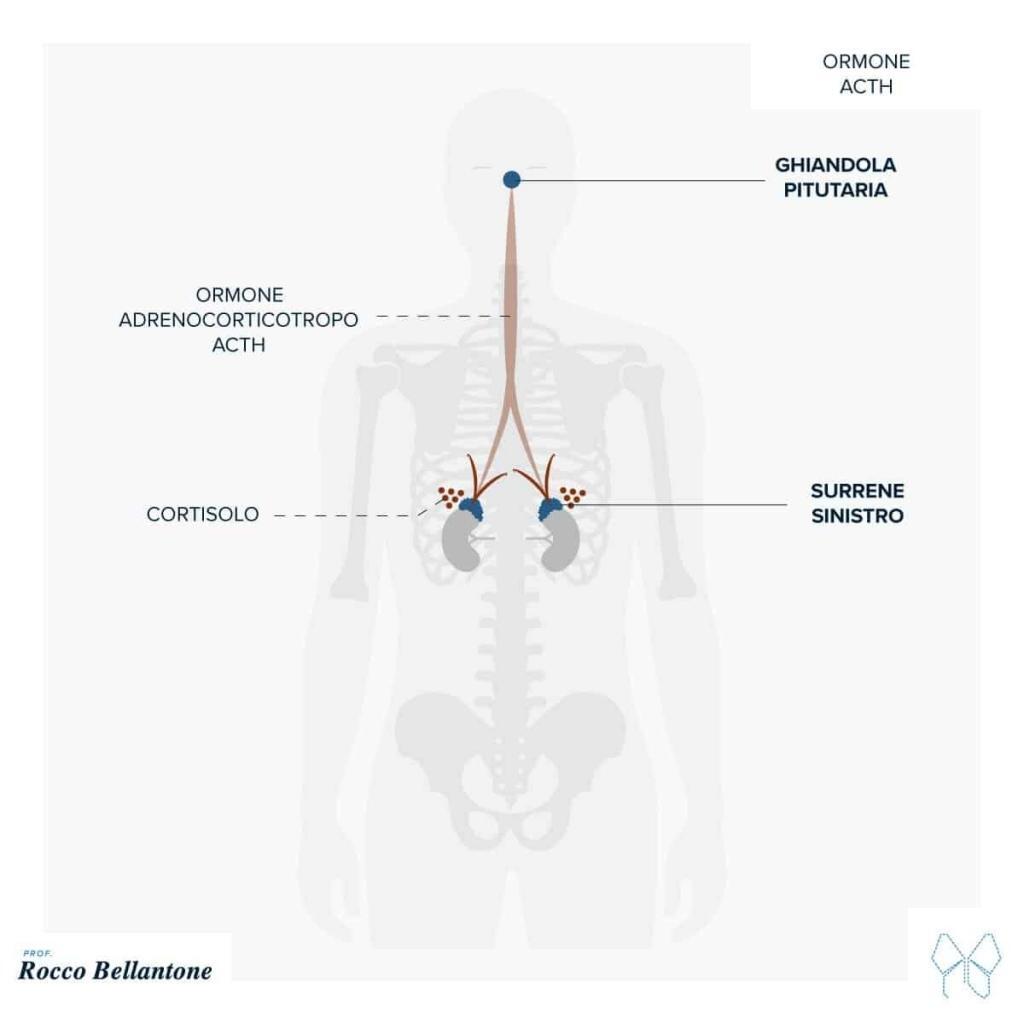

Prima di proseguire, occorre necessariamente illustrare in che modo può essere alterato il livello di cortisolo nel sangue, spiegando brevemente cos’è la corticotropina (ACTH), l’ormone deputato alla stimolazione dei glucocorticoidi.

L’ACTH

L’ormone adrenocorticotropo, chiamato anche corticotropina o ACTH, è una sostanza prodotta nella ghiandola pituitaria, ossia l’ipofisi.

La sua funzione principale è quella di stimolare la produzione di altri ormoni, principalmente dei glucocorticoidi da parte dei surreni: tra questi ormoni rientra, appunto, il cortisolo.

I glucocorticoidi sono molto importanti per la regolazione glicemica dell’organismo e contribuiscono a regolare anche la produzione di ACTH: in un soggetto sano, dunque, la corticotropina aumenta al diminuire dei livelli di cortisolo e diminuisce quando si abbassano, creando un perfetto circuito a feedback negativo.

Detto ciò, possiamo distinguere due varianti di sindrome di Cushing:

- dipendente dall’ormone adrenocorticotropo;

- indipendente dall’ormone adrenocorticotropo.

Sindrome di Cushing ACTH-dipendente

In questi casi la sintomatologia della sindrome di Cushing è data da un aumento dell’ormone adrenocorticotropo (ACTH): queste varianti sono più comuni, riscontrabili nell’80% dei casi.

Tra queste figurano le forme conseguenti a:

- ipersecrezione di ACTH da parte dell’ipofisi o malattia di Cushing;

- ipersecrezione dell’ormone da parte di un tumore in sedi differenti dall’ipofisi, come il carcinoma polmonare o un tumore del tratto gastrointestinale, la sindrome da secrezione ectopica di ACTH, generalmente più rara);

- somministrazione di corticotropina (Cushing iatrogeno ACTH dipendente).

Differenza tra sindrome di Cushing e morbo di Cushing

Va specificato che per sindrome di Cushing si intende il quadro clinico generale che comprende tutte le cause, mentre si parla di malattia o morbo di Cushing nei casi in cui la secrezione aumentata di ACTH sia data dall’ipofisi, generalmente conseguenza di un piccolo adenoma della ghiandola pituitaria.

Sindrome di Cushing ACTH-indipendente

Meno frequente rispetto all’altra variante (si parla del 20% sul totale dei casi), la sindrome di Cushing indipendente dall’ormone adrenocorticotropo è generalmente conseguenza di:

- terapie corticosteroidee prolungate nel tempo (Cushing iatrogeno ACTH indipendente);

- un adenoma del surrene o carcinoma.

Risulta, dunque, importante identificare la causa per poter identificare il trattamento più corretto.

Sindrome di Cushing: sintomi e segni

La sindrome di Cushing si manifesta con una sintomatologia peculiare, legata all’aumento di cortisolo nel sangue.

Le manifestazioni più evidenti sono:

- viso arrotondato e arrossato, a forma di luna piena (facies lunare);

- aumento improvviso di peso, soprattutto a livello addominale e intorno al collo (il cosiddetto “gibbo di bufalo”).

A questi si aggiungono altri sintomi, quali:

- astenia e atrofia muscolare;

- cute atrofica e sottile;

- acne;

- problemi di cicatrizzazione e facili ecchimosi (lividi);

- striature violacee nelle zone di maggiore accumulo di adipe (simili a smagliature, ma più accentuate);

- ipertensione arteriosa;

- ridotta tolleranza al glucosio;

- nei bambini, crescita in altezza ridotta;

- nelle donne, irregolarità mestruali;

- disturbi dell’umore;

- depressione.

La diagnosi

Per una diagnosi accurata della sindrome di Cushing, occorre in primo luogo stabilire le cause, per poi intervenire su queste.

Si fa ricorso a diverse metodologie, tra cui:

- la misurazione del cortisolo libero nelle urine;

- test di soppressione al desametasone;

- la misurazione del cortisolo a mezzanotte;

- la misurazione dell’ACTH nel sangue;

- risonanza magnetica;

- la tomografia computerizzata (TC).

La misurazione del cortisolo libero urinario è il primo passaggio diagnostico, che in livelli molto elevati (4 volte i valori normali) suggerisce la quasi certezza della presenza della malattia.

Tuttavia, livelli non troppo elevati possono suggerire altre malattie o richiedere eventuali conferme diagnostiche, come il test al desametasone, che prevede la somministrazione del suddetto corticosteroide e la misurazione del cortisolo sierico il mattino successivo.

Questo sopprime i livelli di cortisolo in un paziente sano, diversamente dal soggetto che presenta una sindrome di Cushing, in cui i valori risulteranno comunque elevati.

Se le tecniche sopra indicate non permettono la diagnosi accurata si ricorre alla misurazione del cortisolo a mezzanotte, che nei pazienti con sindrome di Cushing presenta livelli elevati: nei pazienti sani, infatti, il cortisolo tende a diminuire durante il corso della giornata, per cui può essere indicativo della condizione.

Infine, la misurazione dell’ACTH nel sangue e i test di imaging saranno utili per comprendere la causa dell’ipersecrezione ed identificare, se presente, il tumore.

I trattamenti disponibili

Il trattamento della sindrome di Cushing ha l’obiettivo di ristabilire livelli corretti di cortisolo nell’organismo, per cui, come detto prima, l’individuazione delle causa è fondamentale.

Nei casi in cui la sintomatologia sia data da una lunga somministrazione di cortisonici, come nei pazienti asmatici o con artrite reumatoide, si riduce generalmente la posologia sotto indicazione medica: si sconsiglia di interrompere l’assunzione di spontanea volontà, in quanto in alcuni pazienti, in base alle condizioni cliniche, non può essere proposta la riduzione.

Ad ogni modo, la sindrome di Cushing ad origine tumorale viene generalmente trattata con la chirurgia o con la radioterapia, preceduta da terapia farmacologica per ridurre i sintomi e i segni della patologia, nonché i rischi durante l’operazione.

Intervento chirurgico

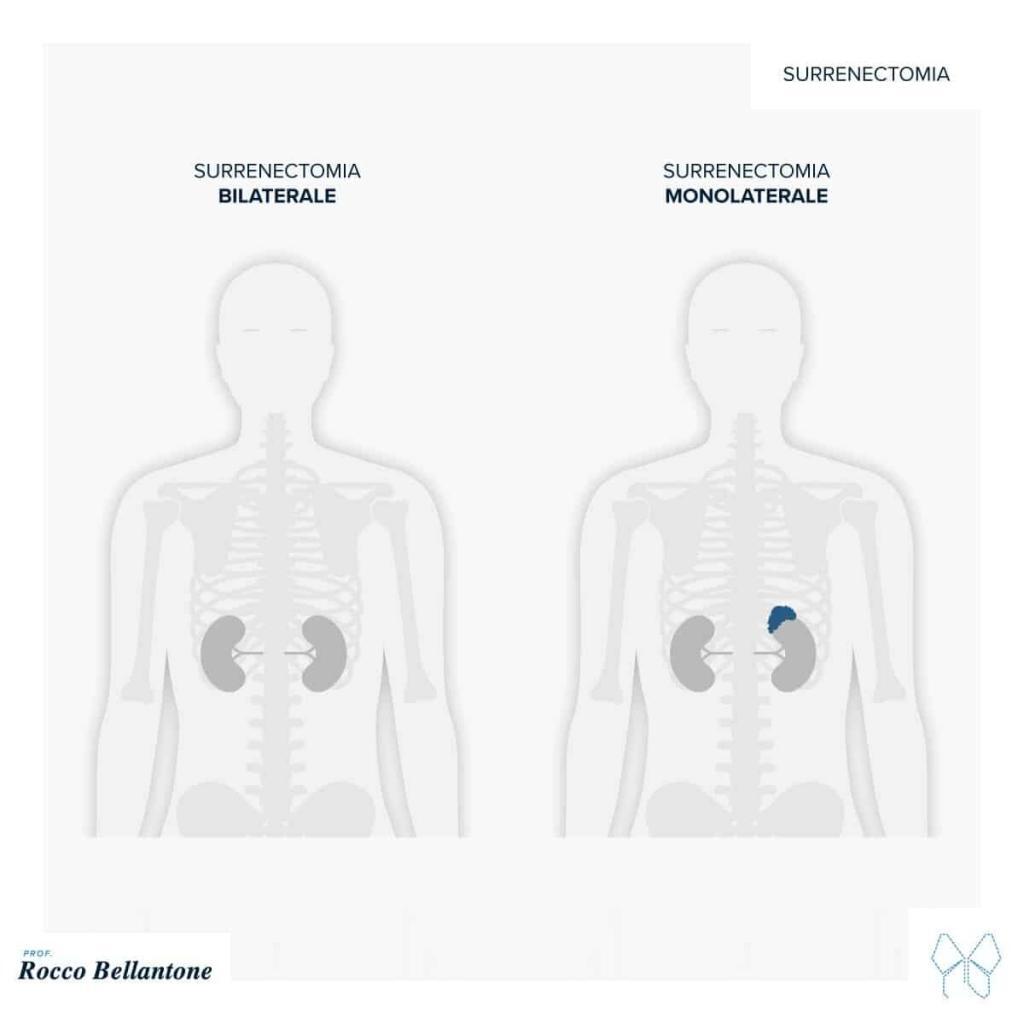

I trattamenti d’elezione prevedono:

- per i tumori all’ipofisi, la radioterapia e nei casi più gravi l’ipofisectomia;

- per i tumori del surrene, la surrenectomia.

A seguito della surrenectomia monolaterale, ovvero la rimozione di un solo surrene, è necessario assumere temporaneamente farmaci cortisonici, in quanto il surrene iperfunzionante inibisce la produzione dell’altro.

Diverso è il caso della surrenectomia bilaterale, utilizzata generalmente in caso di iperplasia surrenale bilaterale o nei pazienti non responsivi alla terapia radiologica, che prevede l’assunzione di farmaci corticosteroidei sostitutivi per tutta la vita.